陶磁器の呼び方 :

赤津焼を中心に、和食器の暮らしを探求する

|

11月

5

2008

陶磁器の呼び方陶磁器の命名方法陶磁器の名前って漢字がいっぱい並んでいて、ちょっと分かりにくいですよね。 実はあの名前は、器の特徴をそのまま並べただけなんですよね。漢字を切る場所さえ想像が付けば、なにも恐れることはありません。 黄瀬戸輪花鉢の場合まず初めにわかりやすいものから始めましょう。

黄瀬戸輪花鉢(愛知県陶磁資料館蔵:加藤唐九郎作)は、黄瀬戸の代名詞とも言える瀬戸焼きの鉢です。 名前の区切りは2つ、「黄瀬戸|輪花|鉢」 となります。 つまりは「黄瀬戸」の釉薬・技法を使い、「輪花」(口縁に花びらのようなクボミ)の形をした「鉢」の事です。 草白釉釉描金銀彩遠山夕陽図八角大皿の場合

草白釉釉描金銀彩遠山夕陽図八角大皿(愛知県陶磁資料館蔵:藤本能道作)は約20寸(62.5cm)もある磁器のお皿です。 かなり長い名前ですが、切るポイントは6つ「草白釉|釉描|金銀彩|遠山夕陽図|八角|大皿」です。 「草白釉」の釉薬で、「釉描」の技法と「金銀彩」の上絵付けで「遠山夕陽図」を描いた「八角」の形の「大皿」ということです。 釉薬や技法以外にも、産地(有田・伊万里)とか、焼き方「楽焼・焼締」、付属品「蓋付・揃」も名前の一部になったりします。 銘とは国宝級の茶碗では、名前の他に「銘」と呼ばれる名前が別についています。 三井記念美術館所蔵の国宝:志野茶碗には銘として「卯花垣」が付いています。 銘は、茶人や数寄者が器の情景や雰囲気から銘を付けていましたが、作家自身が銘をつける場合もあります。 器の大きさ陶磁器の大きさ、特に皿の場合は、直径を尺貫法のサイズで呼ばれます。また、そのサイズの範囲で、豆皿とは大皿のように区別される場合もあります。

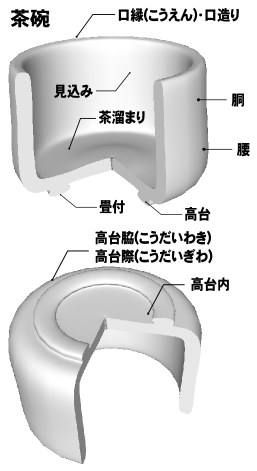

器の各部分の呼び方「高台」や「見込み」など、器の各部分の呼び方には、ちょっと特別なものが一部あります。ほとんどは見た目からくる一般的な名称ですが、茶碗などは茶の湯の世界での言葉が使われています。 茶碗の場合

口縁(こうえん)・口造り飲み口の部分を指します。この部分広がり方や、分厚さが全体の雰囲気や飲み口を左右しますね。それに欠けやすい部分なので扱いに気を付けましょう。 見込み茶碗の内側の部分です。ここに模様や絵がある場合は高級(手間がかかっている)と思ってOKです。 茶溜り茶碗の底です。飲み終わった後に残った模様から情景を想像すると楽しいですね。トルコではコーヒーを飲んだ後の模様で占い(コーヒー占い)をするそうですね。この部分を見込みという場合もあります。 胴茶碗のサイドの部分です。 腰胴よりも下の部分です。同部分に比べて形状に特徴があるとか、模様が違うとかなんとなく腰っぽい部分がある場合に呼びます。夏茶碗(平茶碗)のように、おわん型の場合などは胴と腰と区別がつかないときは、全部胴でOKですね。 畳付茶碗を置いたときに畳に触れる部分です。高台の一部ですね。 高台茶碗を安定して置くために盛り上がった部分です。高台で全体の出来栄えが左右されたり、陶工の腕前がわかるというくらい重要な部分です。茶碗の大きな見所です。 高台は、後から付けるもの(付高台)と轆轤(ろくろ)を回しながら削り出すもの(削高台)があります。削高台の場合は、後で削る分を考えて作らないといけないので、底が厚く重くなる傾向にあります。付高台は底を薄く軽く作ることが出来ます。その他に高台を十字に切った割高台があります。高麗茶碗(朝鮮半島で焼かれた古い茶碗)なのでみられる高台です。持ち運び用の紐がズレないための切り込みと言われていますが、正確な理由はわかりません。 高台脇(こうだいわき)・高台際(こうだいぎわ)高台の廻りのところを呼びます。高台には釉薬をかけないので、釉薬が溜まりめや切れ目がなどが見所となります。 高台内高台の内側です。製作者の刻印やサインがある場所です。また、釉薬がかからないため土本来の色や感触を見ることが出来ます。骨董マニアには一番の見所でしょうか。 皿の場合

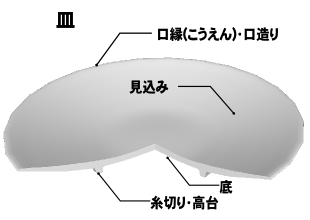

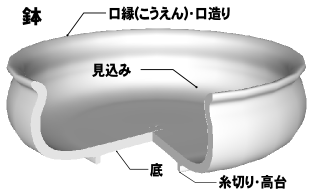

口縁(こうえん)・口造り器の縁の部分です。欠けやすいので注意が必要ですね。 見込み皿の見所です。 糸切り・高台轆轤(ろくろ)から切り出した部分です。シッピキ(切り出す糸:昔は馬の尻尾や藁を使っていた)で切った部分から呼ぶようになりました。 たららつくり(角皿など轆轤を使わずに粘土板から作る)の場合でも、糸切りや高台と呼ぶとこもあります。 底皿の底です。茶碗と同じように釉薬をかけないので、土の色や感触を見ることが出来ます。 鉢の場合皿の場合と同様の呼び方になります。

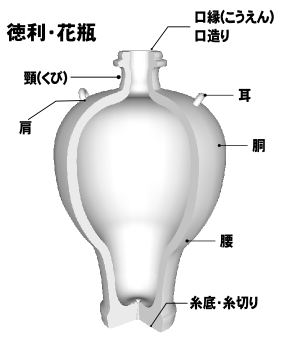

徳利・花瓶の場合

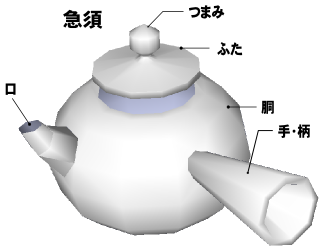

口縁(こうえん)・口造りお酒を注ぐ部分です。注ぎやすいように切り込みがつけてある場合もあります。 頸・首(くび)細くなっている部分です。この部分が長いものを「鶴首」(つるくび)を呼んだりします。轆轤で長くて細い首を作るには大変な技術力が必要です。赤津六衛兵窯(スーパーロクロ職人の山内砂川さんの窯元)では窯の里巡りにて、ロクロの実演を見ることが出来ます。 耳胴の脇についている装飾を耳と呼びます。2つだけでなく、3つあっても4つあっても耳と呼びます。徳利や花瓶では装飾的なことが多いですが、鉢に付いている場合、グラタン皿やスープ皿として実用的に使えます。 肩肩っぽい部分が肩です。人間と同じようになで肩やいかり肩がありますね。 胴持ちやすいようにこの部分にヘコミがある徳利も多いですね。 腰胴に比べて細くなっている部分を腰と呼びます。瓢箪(ひょうたん)形の場合はクビレの部分が腰ですかね。(その下は尻?) 糸底・糸切り皿や鉢とおなじ様にシッピキで切り出した底のことです。 急須の場合急須の場合はそれほど特別な呼び方は有りません。一般的な呼び方でそのまま通じます。

最終更新 ( 2011年 2月 21日(月曜日) 17:48 )

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

JContentPlus powered by Joomler!.net