日々徒然ブログ

赤津焼を中心に、和食器の暮らしを探求する

2023/11/25(土)「赤津のまちって何?窯元さんに聞く、まちを知るトークセッション」開催赤津焼は瀬戸焼の一部であると思われている方も多いと思いますが、本当にそうでしょうか? そんな話を聞くと、800年前から変わらず陶器を作っていたように感じますが、本当にそうでしょうか? 本当の赤津、それにつながる瀬戸について知ってみませんか? そんな赤津の地理的な特徴から瀬戸山離散とよばれる大激動、そしてしがらみに挑戦した「赤津窯の里めぐり」の開催、これからの窯元の向かう先とは・・・。 そんな赤津の過去と未来を知るためのトークセッションを開催します。 登壇者・武藤 忠司氏(瀬戸蔵ミュージアム前館長) ・加藤 裕重氏(喜多窯霞仙 十二代 当主) ・寺田 鉄平氏(美山陶房) イベント要綱■ 開催日時 ※雨天決行

■ 集合場所 パルティ瀬戸 1F観光案内所前(地図) 所在地: 愛知県瀬戸市栄町45番地 ※直接赤津へ集合される方はこのフォームのコメント欄に追記ください。

集合場所の地図を連絡します。

■ 参加要項 募集人数:20人(定員になり次第締め切り) 会費:2000円(税込) ■ 行程 ・パルティ瀬戸集合(13:15受付開始)

・送迎車にて赤津地区へ移動(約15分)

・赤津を散策しながら工房見学(約90分)

・喜多窯 霞仙 にてトークイベント(約90分)

・送迎車にてパルティ瀬戸移動後解散(17:30頃を予定)

■アクセス ・公共交通機関の場合

名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅より東へ徒歩1分にてパルティ瀬戸 ・自動車の場合 パルティ瀬戸駐車場(最初の1時間無料、以後60分毎に100円)

■ 応募方法 応募フォームより、必要事項をご記入ください。 https://forms.gle/Bf9PgiQ1nXGVKLrW7 参加費は当日、現金でのお支払いをお願いします。 年に2回の赤津焼のお祭り、「赤津窯の里めぐり」が開催されますね。 2023年秋は完全版での開催です。待ってました。 注意点としては、「赤津焼会館」が閉館したことで、これまで使用できた駐車場が使用できなくなりました。 そのため、「長曽元窯 三陶」さんと「赤津陶芸」さんの敷地を駐車場として開放します。 「長曽元窯 三陶」さんと「赤津陶芸」さんの場所は、これまで赤津焼会館に入るための県道22号の交差点から北に100メートルほど先に道路を挟んで東西に位置していますね。 公共交通機関では、名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅~赤津~品野~水野~尾張瀬戸をめぐる無料の回遊バスが当日運行されるのでそれを利用しても良いと思います。 2023年の秋は、瀬戸市内の陶磁器生産地3地区にて「ゆるり秋の窯めぐり」として ・赤津地区の「赤津窯の里めぐり」 ・品野地区の「しなの工房めぐり」 ・水野地区の「水野窯めぐり」 が同日開催されます。 すべての場所を1日で回るのはかなり大変だとおもいますよ。 ゆっくり回るには宿泊がオススメです。尾張瀬戸駅前には、2023年の9月からホテルルートインが開業したのでそちらを利用しても良いかもしれないですね。 尾張瀬戸駅と言えば、ぜひ訪れてほしい、オススメが商店街です。 尾張瀬戸駅から東に800メートルほどの区間に、4つの商店街があり、結構な規模になっています。 10年ほど前まではシャッター通りで人通りも寂しい感じでしたが、最近の2~3年で新しいお店が増えて賑わいを取り戻しています。 昭和に時代かが時が止まったようなカフェから、自家製バームクーヘンを提供しているかわいいカフェや、グルメコーヒー専門のカフェなどなどカフェだけで年表が作れそうな感じです。 昭和から令和までの100年が同居しているような、言葉では言い表せない空間が広がっていますよ。 ■基本情報 開催日:2023年11月11日(土)~12日(日) 時間:午前9時~午後4時 ■無料回遊バス 名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅~赤津~品野~水野~尾張瀬戸 を焼く45分で回るバスが、30分間隔で運行。 始発便:尾張瀬戸 午前9時発 最終便:尾張瀬戸を午後4に出発して、周回後、4時45分に尾張瀬戸着 ■リンク ・水野窯めぐり HP

瀬戸市の広報で、「洞町・窯垣の小径 めぐり」の案内が入っていたので行ってきました。 2018年5月19日の午前と午後の2回開催するので、午前の部に参加しました。 洞地区とは洞と言えば有名な「本業窯」があるところですね。 洞地区は、瀬戸の中心地から少し離れたところにある、地区を指します。 尾張瀬戸駅から、歩いて15分くらいの場所です。 現在の瀬戸市は、明治に瀬戸村から瀬戸町になり、その後、赤津村、水野村、品野町が、合併や編入された今の状態となっています。 そういう意味で言うと、「瀬戸焼」の発祥の地と言える場所ですね。 窯垣の小径窯垣とは、窯の壁として使ったレンガや、窯の中で陶器を配置する際に使用した、陶器製の棚板など、古くなった廃材を利用して積み上げられた「壁」です。 窯の廃材でできた垣根ですね。 もともと、焼き固められて、石みたいなっているので、垣根として積んで使う以外に用途がなかったのでしょうね。 「小径」は、車が通れないような道なので、小径なのかな? 「窯垣の小径」は誰の命名なのか知らないので、本当の由来はわかりませんが、行ってみた感じでは「窯垣」が多い「細い道」って感じです。 「窯垣の小径」って名前をつけると、ここにしか「窯垣」が無いように感じるかもしれないですが、瀬戸市内を注意深く観察すると、至るところに、窯垣を見つけることができます。 窯垣の小径駐車場です。駐車場自体は結構広いのですが、そこに行くまでの道は狭いので大変です。 結構入り組んでいるので、ナビを使っても不安になりますね。 駐車場にはきれいなトイレもあるので、使い勝手は良いです。 まずは、「宝泉寺」です。きれいな山門ですね。 もともと鐘楼だったものの、戦争で鐘が供出され、山門になったそうです。 (ごめんさない、ちょっとうろ覚えなので間違っているかも) 次は、「窯垣の小径」 まさに、小径。車どころか、人がすれ違うのも気を使うレベルです。 この日は、大変天気も良くて、山間の古い集落の中を歩くのは、とても気持ちが良かったですね。 これが窯垣です。比較的最近整備された窯垣だそうです。

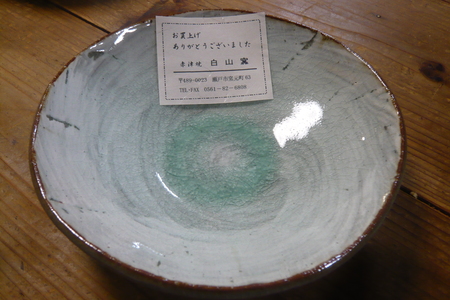

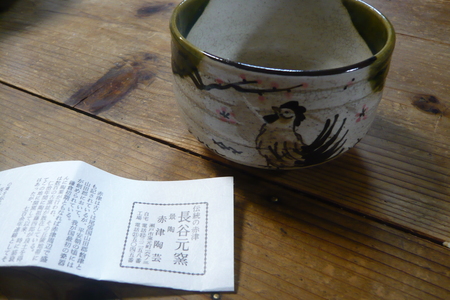

垣根の上に乗っている四角い平らな板が、棚板です。 その下の斜めに配置されている丸い柱と、棚板を積み木のように積み上げて、間の空間に陶器を配置します。 その向こうに、寿司桶のように積んてあるのは「えんごろ」と言って、小さは陶器を中に格納して、積み上げて焼いたものです。 ちなみに、円柱のことを瀬戸では「ツク」と読んでいます。 これって、赤津でも「ツク」って言うのかな? 他の産地でも、同じような道具を使って焼いていると思うので、機会があれば聞いてみたいですね。 棚板の上に、屋号か刻印されています。 「なんだろう?」って思っていたら、一緒に参加(もしかしたら関係者?)のおじさんが教えてくれました。 昔は、大きな登り窯を、近くの窯元で共同管理して使っていたので、どこの製品なのかわかるように、窯元の屋号を刻印したのだそうです。 小径は続いていきます。 小径の途中にある「小径資料館」へ着きました。 そこの「お風呂」と「トイレ」です。 お風呂はクラシックモダンな感じですね。 ローマの共同浴場を彷彿とさせます。(ローマに行ったことはないですが。。。) 陶器のトイレも、たまに見かけますね。でも、内部まで細かく絵柄が書いてあるのは珍しいですね。 大きな物を陶器で作るのは大変だそうです。 粘土は焼くと1・2割ほど小さくなるので、粘土や暑さなどを均一にしないと、歪んだり、割れたりするそうです。 先日、NHKの放送していたのですが、薩摩の島津家から、ロシア皇帝に送られた、高さ90cmの大花瓶(エリミタール美術館蔵)を再現するのに1年ほどかかったそうです。 金を基調とした色絵に注目してしまいますが、割れずに素焼きするのが大変だっだそうです。 当時の技法などの資料は全く残っていないので、現在の職人が試行錯誤しながら成形したのですが、何回も失敗した挙句、厳密に壁の厚さを揃えることで成功しました。 窯垣の小径資料館で、消化器?を見つけました。 先程の、棚板に刻印されていた屋号と同じものでは? 「加藤仲右衛門」?かな。 瀬戸、特に焼き物関連の家は「加藤」性が多いので屋号がないと区別できないですね。 さらに窯垣は続きます。 この窯垣は古そうですね。よく見ると、ただ積んであるだけなのですが、地震とか大丈夫でしょうか? まぁ、これまで残っているということは、大丈夫なんでしょう。 王子窯窯垣の小径から、ちょっと歩いたところにある「王子窯」にきました。 ここには、巨大な「重油窯」があります。今は使ってないそうです。 中に入るとその大きさがよくわかります。 なんだか、ここもローマンですね。 窯バーとかできそうです。 この、大きな重油窯で焼かれたと思われる、巨大はすり鉢が、山のように積んでありました。 この後は「窯跡の杜」の案内です。 窯跡の杜 連房式登窯跡ここには、戦後まで使われていた12~13も部屋が繋がった、連房式登窯があったそうです。 平成25年に発掘調査され、今は、保存のために埋め戻したそうなので、全容はわかりません。 岐阜県土岐市にある「織部の里公園」に行くと、焼成室14房の巨大な登り窯跡が見学できます。 実際に見てみるとその巨大さにびっくりしますよ。 ちなみに、上の写真は、窯跡の付近の地面の写真です。 陶器の破片がいたるところに落ちています。自然の石より多いくらいです。 ちょっと探せば、箸置きに代用できそうなものが、簡単に見つかると思います。 この後は、「本業窯」へ。 ここは有名なので、説明は省きますね。 ご当主の、案内がとても上手で「なれてるなぁ〜」と思いました。 本業窯で洞めぐりはおしまいです。 この後、午後の部もあるそうで、役場の方はご苦労様です。 丸由畜産総本店帰りに、昼食用に「肉のまる由」で鳥の唐揚げを買って食べました。 店頭に並んでいる肉を、その場で揚げてくれます。 びっくりなのはお値段です。 肉の値段+30円で揚げてくれます。 肉も国産で安い(バローよりは確実に安い)のでかなりお得です。 ちなみに、上の写真で肉の向こうに茶碗は、洞で焼かれた茶碗です。 子供が「かわいい」と気に入って、毎日使っています。 2018年の春の窯の里めぐりの報告第三弾です。 今回はスタンプラリーの景品自慢です。 毎回思うのですが、このスタンプラリーは大変お得ですよね。 いつも昼前に売り切れてしまうのもわかります。 ただ、今回の日曜は、雨だったので昼過ぎまで売れ残っていたようですね。 オトクなスタンプラリーは、一人一枚購入可能。 うちは子供も含めて4人家族なので4枚買いました。 まぁ、子供にしてみれば、スタンプラリーぐらいがないと付いてきてくれないわけで、 景品よりもスタンプラリーそのものを楽しみにしています。 そういう面でも、ありがたいスタンプラリーです。 第一弾でも報告しましたが「翠窯」の景品です。 詳しくは「赤津 窯の里めぐりに行ってきました ①(翠窯特集)」を見てね。 次は「白山窯」の鉢。 7寸(20cmぐらい)サイズで、カレーやパスタ、サラダをもるのに良さそうです。 最近、カレー皿として使ってみましたが、大変良かったです。 次は、「景陶 赤津陶芸」の抹茶茶碗。 酉年用でしょうか? スタンプラリーで抹茶茶碗のヒット率は高めですねー。 抹茶茶碗と思うと、使いにくいのですが、我が家では丼や鉢として使っています。 冷奴なんかを、抹茶茶碗につけると良い雰囲気ですね。 次は「宇助窯 加藤鋼助陶房」です。 なんだろ?フリーカップにしては小さいし、湯呑みかな? 子供のジュースなんかに良さそうですね。 というわけで、今回のスタンプラリー紹介でした。 ちなみに、スタンプラリーは500円で、ハズレ無しです。 インスタやってみた今回、「赤津 窯の里めぐり フォトコンテスト」ってことで、インスタグラムで「#赤津窯の里めぐり」とつけて投稿すると、窯元の審査の結果上位3名に陶器がプレゼントされるとのことです。 翠窯か企画したそうです。新しい窯元が入ると、新しい風が吹いて新鮮ですね。 アカウントが「あかつ」なのか気になりますね。 「ず(zu)」なのか「づ(du)」なのか、迷うとこまるからかな? ちなみに、「赤津焼工業協同組合」のURLは「http://www.akazuyaki.jp」で、zuになっていますね。 そんなわけで、インスタ初挑戦です。 赤津でインスタといえば、やはり料理でしょ! まずは材料を準備。 ナスのお浸しと、ポテトサラダです。 写真には入ってないですが、鶏もものオーブン焼きもオーブンに控えています。 皿はこれ、飽津窯で買った大きな各皿(買ったのは去年ですが・・・まぁいいでしょう。) 奥の小鉢は、「棚橋淳 陶房」の黄瀬戸ですね。 で、盛ってみました。

カトラリーとワイングラス以外はすべて赤津ものです。 おもったより、インスタになりました。いやー器が良いから適当な料理でもインスタになりますね。 ちなみにパンは作助で販売していた「ラトリエテンポ」のパンです。 フォカッチャと、ナッツと干しぶどうのカンパーニュです、 カンパーニュが美味しかったなぁ。 また、半年後の再会が楽しみです。 2018年の春の窯の里めぐりの報告第二弾です。 前回は新しい窯の翠窯のレポートでしたが、今回はその他の窯です。 と言っても、今回は雨が強いし、子供は背中で寝るし、であまり窯元が回れませんでした。 それに、写真も取れなかったので、赤津焼会館に展示してあるテーブルコーディネートと、スタンプラリーの景品がメインです。 テーブルコーディネート一気に紹介テーブルコーディネートの今年のテーマは「窯の里の昼ごはん」です。 瀬戸の窯場のご飯といえば「ごも」と呼ばれる「五目ご飯(五目めし)」が有名ですね。 瀬戸で五目ご飯が食べられる店としては「名代五目めし 四季乃舎」が有名ですね。 このお店ができたばかりの時、祖父に連れられて、何回か食べに行きました。 ここで、初めて「刺身こんにゃく」を食べて「おいしいなぁ」と思いましたね。 そういえば、今回の窯巡りでは「飛鳥窯」で、「ごも」を頂くことができました。 とても美味しかったです。 なんでも「NHKの鶴瓶の家族に乾杯」で、瀬戸が訪問先となった時に飛鳥窯の窯場で「五目めし」を家族で食べる撮影が行われたそうです。 1時間ぐらい撮影して、TVには5分ほど写っただけだと笑っていました。 そんな、飛鳥窯のテーブルコーディネートです。 今回のテーマが「昼ごはん」なので、シンプルですね。 次は「作助」です。 うん、いいですね。 昨助窯のギャラリーには何度も訪れて入りうのですが、右手のごはん茶碗や、センターの大鉢は見たことない作風ですね。 多分、気が付かなかっただけかも。 黄瀬戸の八角皿や、向付が軽い雰囲気のなか、茶碗と大鉢が重量感があってバランスが良いですね。 次は「菊陶園」です。 大きな皿と、おおきなジョッキ。 ハンバーガーとコーラって雰囲気かな。でも箸なんだよなぁ。奥深いですね。 次は「三峯園」 小さくて見えないですが「黄瀬戸の器におにぎりをのせて」と書いてありますね。 ナチュラルカフェ風できましたね。 次は「飽津窯」 「今日はこの鉢でそうめんを食べてみようよ!」です。 飽津窯には、「MMH 天然石アクセサリーとウッドクラフト」の作家さんが雨の中、暗い窯場でアクセサリーを作っていました。 組木細工で作られた鍋敷きがとても良かったですね。写真がないのが残念です。 キャンプに持っていけたら最高な感じのものでした。 次は「秀峰窯 丸金中島」です。 明るい感じの器が多いですね。 テーブルクロスとランチョンマットの組み合わせが、器ととてもマッチしていますね。 真ん中、手前の御深井の鉢などは、鉢単体で見ると、ビミョーな感じがしないこともないのですが、この中に置いてあると「これしかない」って思います。 後ろの花生けもおしゃれですね。 次々行きます「白山窯」です。 次は「てしごと屋」 次は「赤津陶芸」 次は「美山陶房」 「喜多窯 霞仙」 今回は、雨のためあまり窯元へ行けませんでした。 その代わりと言っては何ですが、テーブルコーディネートをじっくり見ることができました。 こうやって、よくみてみると、テーブルコーディネートって結構大変なだなと思います。 本当は料理が乗るともっと良いのですが、料理を盛らずによく見せるのは、より難しいような気がしますね。 |

日々徒然ブログ

日々徒然ブログ