陶磁器の基礎知識 :

赤津焼を中心に、和食器の暮らしを探求する

|

2月

17

2011

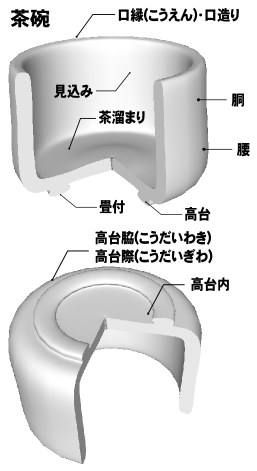

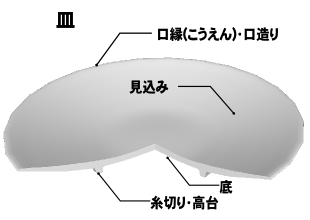

器の種類と形器の種類なんて、皿、丼、茶碗、湯のみ、急須程度を覚えておけばまぁ大体OKですが、やっぱりもうちょっと詳しく知っておくとよいですよね。 国宝の茶碗など、美術館に並んでいるような器には難しい名前が付いていますが、大抵は、見た目の形(器の種類)や、柄、大きさがそのまま名前になっていますので覚えておくと美術館廻りが楽しくなります。 皿丸皿一般的な丸いお皿です。高台が付いているものと付いていないものにあります。

角皿角のあるお皿です。四角以外にも五角形(五角皿)や八角形(八角皿)のお皿もあります。

四方正方形のお皿です。

俎板(なまいた)平らな長方形の皿に足が付いているものです。寿司ゲタに近い感じ。

長皿横に長い皿です。角が丸いものは長丸皿や四角いものは角長皿。

半月丸皿の一部が切り落とされた形です。半月のように半分のものもあれば、一部だけが切り取られた形のものもあります。

隅切四角形の皿の隅を切り落としたような形です。

輪花(菊花・梅花)花の形を模した形状です。菊やウメをモチーフにする場合が多いですね。

木の葉木の葉を模した形状で、葉脈などが掘り込んであります。紅葉や笹などの形もありますね。

木瓜(もっこう)家紋の一種で木瓜文に似た形のお皿です。

ドラ皿の隅が垂直に切り立っている丸い皿です。楽器の銅鑼(ドラ)に似ているためでしょうか。

高台皿の下に足や高めの高台がついているものです。鉢でも足が付いているものは高台と呼ばれます。

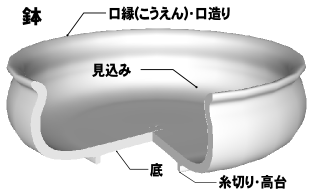

鉢・向付皿に比べて、深いものを鉢といいますが、区別は難しいですね。なんとなく雰囲気です。窯元であれば直接聞くのが早いですね。(どっちでもいいって言われることもあります。) 向付は、懐石(会席)料理などのお膳で、向こう(遠いほう)に置かれた小さめ鉢のことです。基本的に一人用で、ご飯、汁、メイン料理以外のもの(膾や和え物)をつける器です。 片口鉢の左側に注ぎ口がついているものです。

扇扇の形を模した鉢です。東京国立博物館の織部扇形蓋物が代表作ですね。

割山椒山椒の丸い実が3つに割れた形を模しているものです。切れ目から料理が見えるのが良いですね。

角違四角の鉢を2つ合わせた形の鉢です。3つの足が付いています。愛知県陶磁資料館の織部角向付をみると、いろんなタイプがあることがわかります。

手付陶器でできた取っ手が付いているタイプの鉢です。取っ手は飾りなので持ってはいけません。花器として使われることもあります。収納や片付けを考えると、普通の家庭で使うのは難しいですね。

耳付耳のように左右対称にもち手が付いている鉢です。もち手の形はいろいろです。

グラタン皿(スープカップ)耳付の中でも、そのままオーブンにいれたり、耳を持っても大丈夫なものはグラタン皿やスープカップとして使えます。 やきものは熱に強いのでオーブンに入れても大丈夫ですが、上絵のある器に焦げが付くと困るので注意しましょう。 その他の食器ご飯茶碗ごはんを食べるための茶碗です。抹茶の平茶碗を小ぶりにした感じでしょうか。抹茶の平茶碗をご飯茶碗にしても良いと思います。

そば猪口蕎麦や素麺などのつけ汁の器ですね。大きめの猪口として日本酒を飲んだり、焼酎やウイスキーをロックで飲んでもOKです。

どんぶり大きなご飯茶碗といていいのかな?窯元でどんぶりを探してもなかなか見つからないので、深めの鉢で代用すると高級感があってグッドです。

呑水(とんすい)鍋で取皿としてつかうものです。これも窯元で探しても見つからないものですね。口の広い小鉢で代用すると高級感があってグッドです。

カップコーヒーカップや紅茶のカップです。取っ手のついた湯呑みと言ってもよいかも。皿(ソーサー)とセットになっています(ない場合もあります)。

マグカップカップより大きめのカップです。皿は付きません。

フリーカップ取っ手の付いてないカップです。湯呑みより大きめのサイズである場合が多いですね。フリーというだけあって形には窯元の個性が出ます。

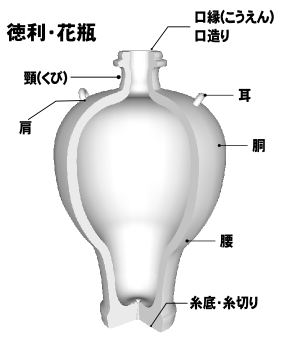

酒器徳利(とっくり)お酒を入れる容器です。もともとは酒屋で酒を詰めて持ち運ぶ容器です(今でいう一升瓶みたいな感じ)。飲むときは銚子に移し変えて使っていたそうですが、徐々に徳利から直接の飲むようになったそうです。

銚子注ぎ口がついた入れ物です。熱燗をいれた場合に熱くないようにもち手が付いているものもあります。

瓶子徳利や銚子が出来る前にお酒を入れていた容器の事です。胴よりも肩のあたりが大きく、口が小さくなっています。愛知県陶磁資料館の古瀬戸灰釉瓶子は古瀬戸(鎌倉時代)の名品です。

船徳利船で運んでも倒れないように、底が広く平らになっています。

雲助徳利(うんすけどっくり)注ぎ口のついた徳利です。

杯(盃・さかずき)お酒(日本酒)を受ける器全体のことを指します。どちらかというと、三々九度や相撲の優勝のイメージから口が広くて薄い形のものを杯って呼びたくなりますね。

猪口(ちょこ)日本酒を飲むための小さめの器です。

ぐい呑猪口よりも大きな器がぐい呑みです。使い分けは気分の問題です。小さめの抹茶茶碗と行ってもよいかな。(抹茶茶碗のテスト用にぐい呑みを作ったりするそうです)

馬上杯馬の上でもしっかり握れるように、杯のしたにもち手となる足がついた器です。両手で持って抹茶を飲む抹茶茶碗サイズのものもあります。

ビールカップ・ビールジョッキフリーカップの中でも泡立ちのようにように加工されたものを特別にビールカップ・ビールジョッキとしています。日本製では少ないですが、ドイツの工芸品として陶磁器製のビールジョッキが有名です。 ワインカップワイングラスに似せた形の陶磁器です。雰囲気は良いですが、ガラスのグラスのほうがワインが美味しいと思います。 茶器茶碗(抹茶茶碗)茶会で抹茶を飲むのに使います。

夏茶碗(平茶碗)抹茶茶碗の中でも口が広がって、お茶が冷めやすい様になっている茶碗です。夏向きの涼し気な文様になっています。

天目茶碗中国宋の時代に天目山から帰った修行僧が持ち込んだ茶碗が元と言われています。

鉄釉がかかった茶碗を広く天目茶碗と呼びますが、2段に広がった口の独特の形状を天目形や、鉄釉が焼成中に化学反応を起こして幾何学的な模様をつくる窯変天目など、天目特有の特徴を備えたものが天目と呼ぶことが多いですね。 井戸茶碗朝鮮半島で焼かれた陶器(東京国立博物館の国宝:大井戸茶碗)の雰囲気をもった茶碗を井戸茶碗と呼びます。何がどうだから井戸茶碗という定義はないので、見た人がそう思えば井戸茶碗です。 水差お茶の席で、茶碗を洗ったりする水を入れておく壺です。わりと大きめで蓋が付いています。

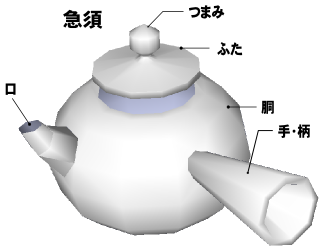

急須お茶を注ぐ器の事です。もち手の場所で急須・土瓶・ポットと呼び方を区別する場合があり、その場合もち手が注ぎ口の右横についたものを急須と呼びます。

土瓶輪になったもち手が上についた急須です。

ポット・ティーポットもち手が、注ぎ口の反対側についた急須です。

湯呑飲み口の大きさより、器の高さが高い場合に湯呑みと呼びます。

汲出飲み口の大きさより、器の高さが低い場合に汲出と呼びます。

花器花瓶花を生けるための壺です。 鶴首首のなが~い花瓶です。

一輪挿し花を一輪程度生けるための小さめの花瓶です。壁にかけることが出来るものもあります。

最終更新 ( 2011年 2月 23日(水曜日) 14:50 )

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

JContentPlus powered by Joomler!.net