黄瀬戸の概要

長石と土灰に黄土をまぜた鉄釉の一種ですが、鉄を含む割合が1割程度と低く、酸化焔焼成を行うと黄色に発色するのが特徴です。

桃山時代に始まってもので、茶道具も多く、しっとりとした色調の皿や鉢など名品も生まれています。

黄瀬戸の器

黄瀬戸は字のとおり、黄色いのが特徴ですね。この黄色も窯元によってかなり色が違っています。

黄瀬戸の黄色を「油揚手(あぶらげで)」とも言います。油揚げのような黄色という意味でしょうね。

ほんわかとした黄色に油膜のような艶がなんとも言えない雰囲気です。

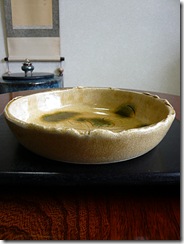

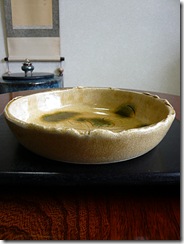

上の写真は三峰園窯の黄瀬戸の鉢です。下の写真も三峰園の小鉢になります。

淡い感じの黄瀬戸釉に、厚めの透明釉をかけてありますね。出来た貫入(かんにゅう)に渋をいれてきれいな網目模様が浮き出るようにしてあります。

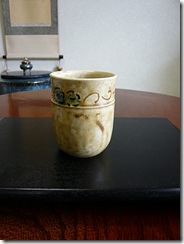

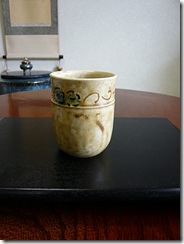

これは、作助窯の湯飲みです。

三峰園の黄瀬戸とはちょっと違った雰囲気になってますね。

名品案内

主に桃山時代に美濃で焼かれた黄瀬戸の器が重要文化財などに指定されています。

黄瀬戸立鼓花入銘「旅枕」(和泉市久保惣記念美術館)

黄瀬戸輪花鉢(愛知県陶磁資料館)

黄瀬戸茶碗(愛知県陶磁資料館)

黄瀬戸茶碗(メナード美術館)

最終更新 ( 2011年 2月 25日(金曜日) 17:31 )

灰釉の一種で、長石分が多く、淡青色に発色する釉薬です。

江戸時代前期に尾張藩が中国人陶工を招いて、名古屋城御深井丸に窯を築いたのが名の起こりですね。

呉須で絵付けし還元焔焼成しますが、現代の赤津焼七釉の中でも最も扱いが難しいとも言われています。

最終更新 ( 2011年 2月 25日(金曜日) 17:32 )